Mitten in Europa gelegen, gehört Luxemburg zu den Gründungsmitgliedern der Europäischen Union. Gemeinsam mit Brüssel und Straßburg ist die Stadt einer der zentralen Standorte wichtiger EU-Institutionen, darunter der Europäische Rechnungshof, einzelne Bereiche der Europäischen Kommission und die Europäische Staatsanwaltschaft. Für unsere Lehrveranstaltung und Exkursion stand allerdings vor allem eine Institution im Mittelpunkt: der Europäische Gerichtshof. Seine Entscheidungen prägen die europäische Rechtsordnung entscheidend und machen Luxemburg zu einem wichtigen Ort für alle, die sich mit europäischem Recht befassen.

Doch Luxemburg hat weit mehr zu bieten als „nur“ Gerichte und Institutionen. Architektonisch ist die Stadt beeindruckend: Zahlreiche Brücken überspannen die tief eingeschnittenen Täler und verbinden Stadtteile, die auf unterschiedlichen Höhen liegen. Diese Brücken sind auch ein schönes Sinnbild für die Stadt selbst, die kulturell eine Verbindung zwischen Nachbarländern und Sprachen herstellt. Luxemburg liegt an den Grenzen zu Deutschland, Frankreich und Belgien, was sich auch in der gelebten Mehrsprachigkeit widerspiegelt: Luxemburgisch, Deutsch und Französisch sind Amtssprachen, Englisch ist weit verbreitet. So entsteht hier eine ganz besondere europäische Atmosphäre, in der verschiedene Kulturen und Sprachen selbstverständlich aufeinandertreffen.

Tag 1 am Gerichtshof: Mündliche Verhandlung und Führungen

Pünktlich um 8:00 Uhr versammelte sich unsere Gruppe am Besuchereingang des Gerichtshofs. Nach einer gründlichen Sicherheitskontrolle erhielten wir unsere Besucherpässe. Dort wartete bereits eine Mitarbeiterin des Besucherdiensts des Gerichtshofs auf uns, die uns über die gesamte Exkursion hinweg gemeinsam mit einer Mitarbeiterin von Kammerpräsident Kumin, als Ansprechpartnerin begleitete. Bevor es ernst wurde, legten wir noch einen kurzen Zwischenstopp in einem der Cafés des Gerichtshofs ein. Daraufhin startete der erste Programmpunkt: eine Einführung in die Rechtssache C-514/24 (Magyar Telekom), vorbereitet von einer Praktikantin der Direktion Protokoll und Besuche. Der Vorabentscheidungsfall aus dem Bereich Telekommunikationsrecht drehte sich insbesondere um die Frage, ob EuGH-Urteile und GEREK-Leitlinien als verbindliche Vorschriften des Unionsrechts im Sinne von Art 105 Abs 4 der Richtlinie 2018/1972 gelten. Im Kern ging es darum, ob Verbraucher, mit denen Telekommunikationsanbieter rechtswidrige Nulltarif-Verträge abgeschlossen haben, in solchen Fällen ein kostenfreies Kündigungsrecht ihrer Verträge haben oder nicht. Das Verfahren war einer Kammer mit fünf Richter:innen zugeteilt, der häufigsten Besetzung am Gerichtshof.

Kurz darauf durften wir im Verhandlungssaal Platz nehmen, der bereits gut gefüllt war: Neben den Vertretern der Parteien des Ausgangsverfahrens waren auch schon die Vertreter der beteiligten Mitgliedstaaten und Vertreter der Europäischen Kommission anwesend. Man erklärte uns den Ablauf der Verhandlung sowie die Sitzordnung: In der Mitte die fünf Richter:innen der Kammer, links außen mit etwas Abstand der zuständige Generalanwalt, rechts außen ein Vertreter des Kanzlers des Gerichts. Beeindruckend war der Blick auf die Dolmetscherkabinen, die an diesem Tag stark besetzt waren. Die Verhandlung wurde in mehrere Sprachen simultan übersetzt, darunter Englisch, Französisch, Ungarisch und Estnisch. Pro Sprache müssen stets mindestens zwei Dolmetscher anwesend sein, da sie sich spätestens alle zwanzig Minuten abwechseln müssen. Damit alle Besucher der Verhandlung folgen können, ist jeder Sitzplatz im Saal mit einem eigenen Headset ausgestattet, über das man zwischen den verschiedenen Sprachen wählen kann.

Traditionell wurde der Beginn der Verhandlung eingeläutet, indem das Wort „Gerichtshof“ in der jeweiligen Verfahrenssprache – in unserem Fall Ungarisch – in den Saal gerufen wurde. Sobald die Richter:innen, der Generalanwalt und der Vertreter des Kanzlers Platz genommen hatten, eröffnete die Vorsitzende die Sitzung und erteilte das Wort an die Parteien. Nach den Plädoyers der Parteien und der beteiligten Mitgliedstaaten folgten Fragen der Richter:innen und des Generalanwalts. Besonders spannend war dabei zu beobachten, wie gezielt die Richter:innen und der Generalanwalt einzelne Argumente aufgriffen, kritisch hinterfragten oder um Präzisierungen baten. So entstand ein dynamischer Austausch, bei dem deutlich wurde, dass es dem Gerichtshof nicht nur um abstrakte Rechtsfragen geht, sondern auch darum, die praktischen Auswirkungen seiner Entscheidungen genau zu verstehen. Ein solches Verfahren live vor Ort mitzuerleben, hat bei uns allen bleibenden Eindruck hinterlassen. Insbesondere wurde das Unionsrecht für uns greifbarer: Es zeigte sich in lebendiger Anwendung mit echten Menschen, konkreten Fällen und weitreichenden Folgen für Millionen von Bürger:innen in der EU.

Im Anschluss an die mündliche Verhandlung empfing uns Kammerpräsident Kumin in seinem Büro. Er nahm sich die Zeit, unsere Gruppe persönlich zu begrüßen und gewährte uns spannende Einblicke in die Arbeitsweise des Gerichtshofs. Dabei sprach er unter anderem über die Organisation der Kammern, die Zuweisung der Fälle sowie die Bedeutung der Zusammenarbeit mit den Generalanwält:innen.

Nach einem ausgedehnten gemeinsamen Mittagessen auf Einladung des Gerichtshofs in einem repräsentativen Salon, bei dem Kammerpräsident Kumin noch viele Fragen der Studierenden beantwortete, setzte sich das Programm am Nachmittag fort: Auf dem Plan standen eine Führung durch die Gebäude, ein Vortrag zur Vielsprachigkeit am Gerichtshof sowie ein Besuch der Bibliothek.

Die Architektur des Gerichtshofs beeindruckt durch ihre klare Symbolik und Größe. Besonders prägend sind die drei markanten Türme – Rocca, Montesquieu und Comenius – die durch eine 310 Meter lange Galerie miteinander verbunden sind. Diese Galerie führt direkt zum sogenannten „Anneau“, dem Herzstück des Gerichtshofs, in dem der wesentliche Teil der Arbeit an der dem Gerichtshof übertragenen Aufgaben geleistet wird. Hier befinden sich die Kabinette der Richter:innen und Generalanwält:innen sowie die Säle für interne Beratungen.

Die Führung durch die Räumlichkeiten des Gerichtshofs war nicht nur ein Highlight für architekturbegeisterte Besucher:innen, sondern auch für alle, die sich für die Geschichte der europäischen Integration interessieren. In den Gebäuden finden sich immer wieder schwarze und goldene Elemente, deren Gestaltung oft eine tiefere symbolische Bedeutung trägt. So steht die Farbe Schwarz für Kohle und erinnert an die industrielle Vergangenheit Europas sowie an die Anfänge der europäischen Einigung durch die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS), die 1951 gegründet wurde. Ein besonderer Blickfang in der Eingangshalle des Palais ist eine beeindruckende Lichtinstallation aus 263 Murano-Glaslampen. Diese Lampen, die mit feinem Goldstaub besprenkelt sind, sind nach den Grubenlampen gestaltet, die früher in Kohlebergwerken verwendet wurden. Sie hängen in einer Unendlichkeitsschleife und sollen an die industrielle Geschichte Europas erinnern.

An einigen Wänden des Gerichtshofs finden sich außerdem Elemente, die an metallene Fleischerschürzen erinnern. Diese Schutzschürzen, ursprünglich von Metzgern getragen, um sich vor Schnittverletzungen zu schützen, werden hier künstlerisch neu interpretiert: Die kleinen, ineinandergreifenden Stahlplättchen stehen sinnbildlich für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Jedes einzelne Plättchen ist Teil eines größeren Ganzen, und gemeinsam bilden sie eine schützende Einheit. Diese Symbolik verweist auf Solidarität und Zusammenhalt der Mitgliedstaaten, die sich gegenseitig schützen und gemeinsam für eine stabile Rechtsordnung sorgen. So erinnert die Architektur des Gerichtshofs auch an die Werte, auf denen die Europäische Union gegründet ist.

Ein solcher Wert – und zugleich ein zentrales Thema in der täglichen Arbeit des Gerichtshofs – ist die Vielsprachigkeit. Wie wir im diesbezüglichen Vortrag hörten, ist rund die Hälfte des Personals am Gerichtshof mit Dolmetschen und Übersetzungen beschäftigt. Übersetzer:innen werden nicht nur bei mündlichen Verhandlungen eingesetzt, sondern auch für die Übersetzung von Vorabentscheidungsersuchen, Urteilen und zahlreichen weiteren Dokumenten in alle Amtssprachen der EU. Diese sprachliche Vielfalt stellt eine große organisatorische Herausforderung dar, spiegelt jedoch die Grundwerte der EU wider: den Respekt vor sprachlicher und kultureller Vielfalt sowie die Gewährleistung eines gleichberechtigten Zugangs zur Justiz für alle Bürger:innen der EU. Durch die Arbeit hochqualifizierter Dolmetscher:innen sowie Übersetzer:innen kann der Gerichtshof sicherstellen, dass alle Verfahrensbeteiligten die Verhandlungen und Entscheidungen in ihrer eigenen Sprache nachvollziehen können, was einen wesentlichen Beitrag zur Transparenz und Fairness der europäischen Rechtsprechung leistet.

Ein weiterer beeindruckender Ort ist die Bibliothek des Gerichtshofs. Sie gilt als die größte Fachbibliothek zum EU-Recht in Europa und dient den Richter:innen sowie den juristischen Referaten als Arbeits- und Recherchezentrum. Auf drei Stockwerken bietet sie eine umfangreiche Sammlung an Werken zum Unionsrecht, internationalem Recht, zur Rechtsvergleichung und zu den nationalen Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten. Zudem besteht Zugriff auf zahlreiche juristische Datenbanken. Auch externen Besucher:innen kann die Nutzung der Bibliothek auf Antrag gestattet werden, sofern ein berechtigtes Interesse vorliegt. Für alle, die sich vertieft mit europäischem Recht beschäftigen möchten, kann sich ein Abstecher in die Bibliothek des Gerichtshofs also durchaus lohnen.

Nach einem lehrreichen Tag voller Eindrücke ließ die Gruppe den Abend bei einem entspannten gemeinsamen Essen in einem portugiesischen Restaurant unweit des Gerichtshofs ausklingen. Zur Einstimmung auf den kommenden Tag, an dem das europäische Datenschutzrecht im Mittelpunkt stand, wurde bei dem ein oder anderen Gläschen luxemburgischen Rieslings noch angeregt über rezente datenschutzrechtliche Urteile diskutiert.

Tag 2 am Gerichtshof: Seminartag

Der zweite Tag am Gerichtshof begann ebenso früh wie der erste um 08:00 mit einer Sicherheitskontrolle und stand anschließend ganz im Zeichen des Datenschutzrechts. Die Seminarteilnehmer:innen präsentierten ausgewählte, richtungsweisende Urteile des Gerichtshofs und regten damit spannende Diskussionen an. Dabei zeigte sich an vielen praxisnahen Fragestellungen, wie breit gefächert und anspruchsvoll das europäische Datenschutzrecht inzwischen geworden ist:

Sind Informationen über die Online-Bestellung nicht-verschreibungspflichtiger Medikamente Gesundheitsdaten? Fällt eine mündliche Weitergabe personenbezogener Daten in den Anwendungsbereich der DSGVO? Ist die DSGVO auf einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss anwendbar? Darf eine Behörde als Voraussetzung für die Berichtigung personenbezogener Daten einen Nachweis in Form eines Attests über eine durchgeführte Geschlechtsangleichung verlangen? Darf eine Zahnärztin einen Kostenersatz für die Auskunft über eine Patientenakte verlangen? Gilt eine Entschuldigung als ausreichender Schadenersatz im Sinne der DSGVO?

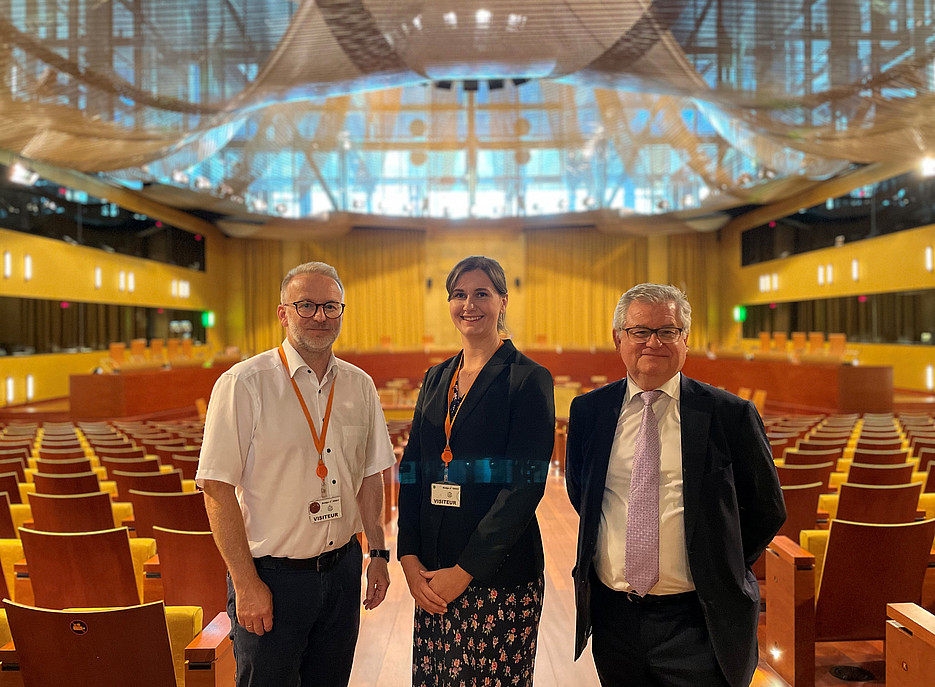

Die Präsentationen und Diskussionen um Fragen wie diese zogen sich bis in den frühen Abend hinein – danach wartete noch ein echtes Highlight auf uns. Eine Mitarbeiterin von Kammerpräsident Kumin, die uns bereits am Vortag durch die spannendsten Ecken des Gerichtshofs geführt hatte, nahm uns mit in den großen Beratungssaal. Hier entscheiden im Plenum alle 27 Richter:innen gemeinsam, welche Fälle an welche Kammern gehen. Der Raum selbst war beeindruckend: Von hier aus hatte die Gruppe einen atemberaubenden Blick über Luxemburg und an einer Wand reihten sich unzählige farblich sortierte Bücher: gedruckte Gerichtsentscheidungen in allen Amtssprachen der EU. Mit diesem besonderen Eindruck verabschiedeten wir uns vom Gerichtshof.

Den letzten Abend verbrachten wir in einer charmanten, traditionellen luxemburgischen Brasserie, die mit ihrem gemütlichen Ambiente perfekt zum Ausklang passte. Bei einem Glas frisch gekühltem Crémant – dem berühmten luxemburgischen Schaumwein – ließen wir die vergangenen Tage Revue passieren. Am nächsten Tag traten wir die Heimreise nach Graz an, bereichert um viele inspirierende Momente, die uns noch lange begleiten werden.

Christian Bergauer und Nicole Gosch bedanken sich herzlich bei REWI-Honorarprofessor Andreas Kumin und dem gesamten Team des Europäischen Gerichtshofs für die herzliche Betreuung und die spannenden Einblicke. Das große Interesse und das begeisterte Feedback der Teilnehmer:innen sprechen für sich – deshalb wird die Lehrveranstaltung im Sommersemester 2026 wieder stattfinden. Wir freuen uns schon jetzt darauf!

Bilder-Copyright: Uni Graz/Gosch, Bergauer bzw. EuGH.