„Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: Der bestirnte Himmel über mir, und das moralische Gesetz in mir.“ (Kritik der praktischen Vernunft, Akademie-Ausgabe 5: 161-162, Ersterscheinung 1787)

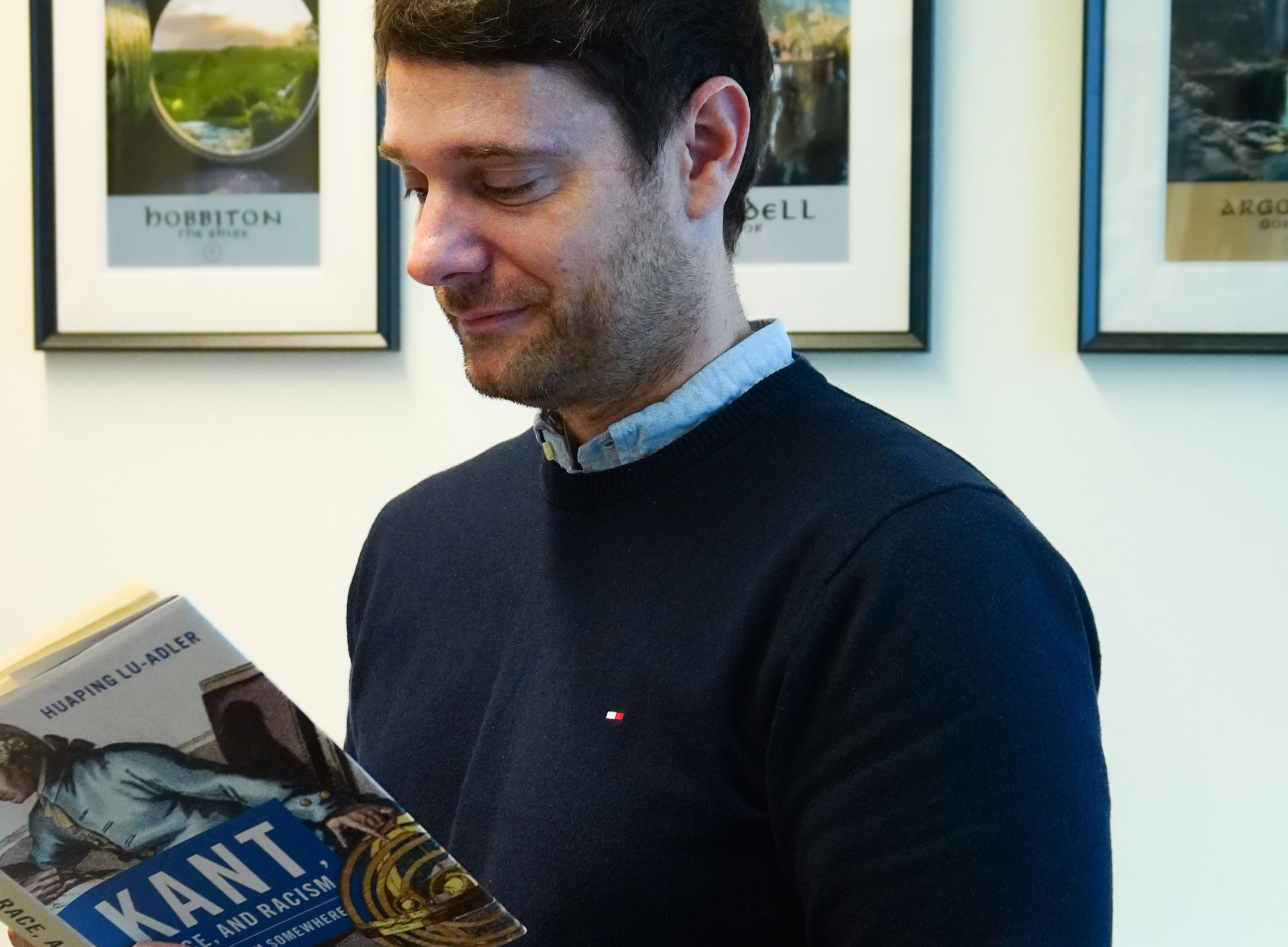

Immanuel Kants Werk durchdringt die europäische Ideengeschichte. Am 22. April 1724 wurde der große Aufklärer geboren, 60 Jahre später leistete er mit seinem Essay „Was ist Aufklärung?“ dem Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit Vorschub. In einer Zeit der beginnenden Umsturzversuche gegen jahrhundertealte Herrschafts- und Obrigkeitsstrukturen schuf Kant mit dem kategorischen Imperativ wenig später ein moralisches Leitbild, das mündige Individuen voraussetzte, und keine bloßen Untertanen. Ein weiteres Jahrzehnt später, 1795, kam zu den Überlegungen über individuelle Entscheidungsfreiheit mit „Zum ewigen Frieden“ auch jene zur Ordnung einer Welt ohne Krieg hinzu. Dass nichtweiße Menschen in diesen Überlegungen zu Moral und Frieden nicht als Subjekte vorkommen, stört in der heutigen Lektüre massiv, besonders Paul Gragl, der in seiner Forschung oft und anhaltend über Kants Werk nachdenkt. Wo Kant ihm Bewunderung und Ehrfurcht abringt, und wo diese enden, lesen Sie in hier.

Vor fast genau 300 Jahren erblickte Immanuel Kant in Königsberg (heute Kaliningrad) das Licht der Welt, und Zeit seines Lebens ging er ungern von dort fort. Wäre ihm im heutigen Wissenschaftsbetrieb mit einer solchen Einstellung eine Karriere verbaut, Herr Professor Gragl?

Wahrscheinlich schon, und das nicht nur aufgrund seiner Reiseunlust (die er aber zumindest durch ausgedehnte Gespräche mit Seeleuten am Königsberger Hafen ein wenig ausgleichen konnte, um Nachrichten aus aller Welt zu beziehen): Da er in den 1770er-Jahren sein System der kritischen Philosophie entwickelte und durchdachte, dies aber erst 1781 in Gestalt seiner Kritik der reinen Vernunft veröffentlichte, bezeichnen wir diese publikationslose Dekade heute als „stilles Jahrzehnt“. Der Luxus, heute zehn Jahre mit Denken und Schreiben zu verbringen, um dann ein weltveränderndes opus magnum zu veröffentlichen, ist im heutigen universitären Betrieb leider undenkbar geworden.

Wenn der Europa- und Völkerrechtler und Rechtsphilosoph heute Kants Skizzen vom ewigen Frieden liest, was denkt er dabei im Angesicht der gegenwärtigen Neuordnung der Machtverhältnisse und multipler Krisenszenarien?

Dass diese Ideen keineswegs tot sind, sondern gerade aufgrund dieser Polykrise vielmehr stetiger Reflexion, Bearbeitung und Umsetzung bedürfen. Diese widrigen Umstände drängen uns noch viel mehr dazu, uns nicht zurückzulehnen, sondern an einer internationalen Rechtsordnung zu arbeiten, welche Frieden für alle garantieren kann – insbesondere, indem Recht Macht einhegt.

„Handle so, dass Du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel gebrauchst.“ (Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Akademie-Ausgabe 4:429, Ersterscheinung 1785)

Kant arbeitet mit hohen Ansprüchen an den Menschen und mit gesellschaftlichen, weltumspannenden Utopien. Sind die Vereinten Nationen und ihr gegenwärtiges Handeln nun Zeichen des Scheiterns der Menschheit an den Ansprüchen Kants oder doch ein Zwischenschritt zum ewigen Frieden?

Die Ansprüche Kants sind immer Ideale, die wir wahrscheinlich niemals erreichen können. Sie sind an das Vernunftwesen in uns gerichtet, welches aber natürlich immer vom empirischen Menschen mit all seinen Ängsten, Interessen und Begierden überschattet wird. Die Vereinten Nationen drücken meiner Ansicht nach daher beides aus: Erstens ein Scheitern, weil sie weiterhin großteils dysfunktional sind (was wiederum mehrheitlich an den Staaten und ihren nationalen Interessen liegt), aber zweitens eben auch den hohen Anspruch, „künftige Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu bewahren“, wie es so schön in der Präambel der Charta der Vereinten Nationen heißt. Das stellt zumindest einen wesentlichen Zwischenschritt zum ewigen Frieden dar.

„Die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Rasse der Weißen. Die gelben Indianer haben schon ein geringeres Talent. Die Neger sind weit tiefer, und am tiefsten steht ein Teil der amerikanischen Völkerschaften.“ (Physische Geographie, Akademie-Ausgabe 9:316, Ersterscheinung 1802).

Apropos scheitern: Kant scheint seinem Universalismus nicht Genüge zu tun, wenn er Menschen in Rassen unterteilt und ihnen gewisse Eigenschaften zuschreibt oder abspricht. Muss man bei Kant Mut zur Lücke haben, um ihn im Sinne der Gleichheit aller Menschen zu lesen? Ist Kant diesbezüglich im Innern gespalten?

Das ist ein sehr schwieriges Thema, das wohl keine endgültige Antwort hat, weil wir Kant selbst nicht mehr dazu fragen können. Auf Grundlage seiner Schriften kann man hier einen von zwei Zugängen wählen: Einerseits kann man den erwähnten moralischen Universalismus von seiner heute zutiefst unwissenschaftlichen und menschenverachtenden Rassentheorie trennen, d. h. den ersten lesen bzw. auch beherzigen, den zweiten dabei jedoch ignorieren. Durch diese Kompartmentalisierung wird der noble moralische Universalismus also hochgehalten und nicht von Kants Rassismus „infiziert“. Wir lesen dann Kant einfach als inkonsistenten Universalisten, der seinen eigenen Ansprüchen nicht genügen konnte. Andererseits gibt es aber auch Stimmen, die argumentieren, dass sich diese beiden Komponenten seines Werkes nicht so einfach trennen lassen, weil sein (damaliger) Anspruch an Wissenschaftlichkeit eben in beiden Teilen zu finden ist. Kant war also nicht innerlich gespalten, sondern vielmehr innerhalb seines Systems konsistent, und betrachtete eben lediglich weiße Europäer als zur Vernunft fähige Menschen. Das ist verstörend und beschäftigt mich sehr. Mein Zugang ist deshalb, Kants unsäglichen Rassismus als solchen nicht zu verleugnen, und gleichzeitig mit seinem universalistischen Anspruch über ihn hinauszugehen. Mit Kant über Kant hinaus also.

Kant wird – u. U. fälschlicherweise, da es sich um einen Fall der Anekdotenübertragung von Eigenschaften seines Freundes Joseph Green auf ihn handeln soll (Podcast ZEIT Geschichte, ab 17:00) – nachgesagt, dass man in Königsberg die Uhr nach seinen Routinen stellen konnte. Aufstehen, Spaziergang, Mittagessen, all das musste einem ganz klaren Muster folgen. Gibt es derlei Maximen, denen Sie anhängen, oder sind Sie weniger dogmatisch, was Ihren Tagesablauf angeht?

Ich erschrecke mich selbst oft, wenn ich bemerke, dass ich auch sehr stark an meinen Routinen hänge (und mein kleiner Sohn drängt mich natürlich auch stets in diese vorgefertigten Tagesstrukturen, weil ich es sonst gar nicht mehr ins Büro schaffen würde). Sie geben, wie auch gewisse Feiertage, Halt in unruhigen Zeiten, und man muss auch gar nicht gläubig sein, um sich z.B. an Weihnachten als einem fixen Ritual, das man mit Familie und Freunden verbringt, erfreuen zu können.

Schlägt sich im heutigen Europarecht (auch) Kants Kosmopolitismus nieder?

Durchaus. Denn die europäischen Verträge sind, wie es der Gerichtshof der Europäischen Union ausdrückt, keine gewöhnlichen Verträge des Völkerrechts mehr, sondern eine Verfassungsgrundlage, die auch Individuen und ihre Rechte berücksichtigt und schützt. Für Kant war eine kosmopolitische Weltordnung der notwendige nächste Schritt nach der Errichtung eines Völkerrechtssystems, welches eben „nur“ die Beziehungen zwischen den Staaten regelt. Kosmopolitisches Recht regelt aber darüber hinaus auch die Rechte von Individuen in anderen Staaten, d. h., wenn ich mich, um ein konkretes Beispiel zu nehmen, als Unionsbürger auf die unionsrechtlich garantierte Arbeitnehmerfreizügigkeit stütze und meinen Lebensmittelpunkt in einem anderen Mitgliedstaat errichte. Das Unionsrecht schützt mich und meine Rechte dann geradezu als kosmopolitisches Recht, weil meine Staatsangehörigkeit keinen zulässigen Diskriminierungsgrund mehr darstellen kann.

Neben dem Europarecht können wir Kant auch in der Popkultur des 21. Jahrhunderts finden, etwa in Jan Böhmermanns Song „BE DEUTSCH!“. Kennen Sie das Stück, und wenn ja, wie finden Sie es?

Provokant, stimmig, notwendig. Und vor allem die Erwähnung von Kants „kategorischem Imperativ“ als der Leitlinie unseres Verhaltens war unerwartet gut.

Mehr zu Paul Gragls Forschung lesen Sie auf der Homepage des Instituts für Europarecht und hier: „Zählt der Staat mehr als ich?“